Items

-

PersonGiarré-Billi, Marianna (1835-1906)Nata a Firenze il 10 luglio 1835, ereditò dal padre, professore di calligrafia, la passione per l'insegnamento. Fu perciò allieva maestra nelle scuole normali di Firenze e, dopo essersi diplomata, cominciò a insegnare privatamente alle fanciulle di alcune fra le famiglie più agiate. Più avanti fu ammessa come insegnante d'italiano nella classe detta allora preparatoria delle scuole normali femminili di Firenze e tenne contemporaneamente l'ufficio di assistente alla direzione. Dopo il 1882, in seguito alla trasformazione dei due corsi complementari della scuola normale nei quattro dell'istituto superiore di magistero femminile, ricoprì la carica di direttrice disciplinare del nuovo istituto occupandosi di problemi relativi alla scuola e all'educazione (nel 1872 uscì a Firenze Sulla istruzione elementare e tecnica in Baviera, Austria, Sassonia, Prussia, Belgio e Inghilterra. Con alcune considerazioni sulle scuole elementari e tecniche d'Italia e singolarmente di Firenze). Proveniente da una famiglia di schietti ideali patriottici, fin da giovinetta manifestò anche lei analoghi sentimenti. Si narra che il 29 maggio 1851, mentre si celebrava nella cattedrale di S. Croce una cerimonia commemorativa per i caduti di Curtatone e Montanara - vietata dal governo -, la G., appena sedicenne, sfidasse il fuoco della gendarmeria per raccogliere oboli fra la gente in favore delle famiglie dei soldati morti in guerra. Negli anni seguenti entrò in contatto e in amicizia con alcuni importanti esponenti del movimento patriottico, fra i quali il democratico G. Dolfi, P.C. Giannone, che nel 1870 fu testimone alle sue nozze, e lo stesso G. Garibaldi. Volontario garibaldino nelle campagne del 1859 e del 1866 fu anche colui che sarebbe poi divenuto suo marito, il medico Luigi Billi, futuro consigliere del Comune di Firenze, attraverso il quale ella estese notevolmente le proprie relazioni all'interno del mondo intellettuale fiorentino, sia quello "scapigliato" e di orientamento politico più radicale (da G. Carducci a D. Martelli), sia quello più moderato e meno trasgressivo gravitante, per esempio, intorno al salotto di Emilia Peruzzi. La G. stessa divenne così l'animatrice di uno dei più vivaci salotti culturali della città, che ebbe sempre però una precisa fisionomia: "carducciano nacque questo salotto - come scrisse La Nazione all'indomani della sua scomparsa - e carducciano essenzialmente rimase" (F. Bartolini, in La Nazione, 10 marzo 1906). Sul finire del secolo lo frequentavano con assiduità F. Martini, G. Chiarini, G. Mazzoni, I. Del Lungo, G. Biagi, S. Ferrari, C. Pascarella, E. Nencioni, N. Rodolico e molti altri. Queste frequentazioni politiche e intellettuali ebbero sulla G. un duplice effetto: da un lato stimolarono la grande passione che covava in lei fin dagli anni giovanili per la poesia e per la creazione letteraria; dall'altro, almeno inizialmente, la orientarono verso tematiche di spontaneo e talvolta un po' ingenuo patriottismo. Esemplare è il caso dei Versi per la patria, composti nel 1860 in occasione della visita a Firenze di Vittorio Emanuele II, dove ella fra l'altro cominciò a manifestare una predilezione, quella per lo stornello e il rispetto toscani, che avrebbe caratterizzato larga parte della sua produzione poetica. Nel 1861 alcuni suoi componimenti, inseriti nella Strenna per la Esposizione italiana (pubblicata a Firenze), suscitarono l'indulgente simpatia del Carducci, che nella recensione dettata per La Nazione scrisse: "La parola e il verso della signorina Giarrè corrono facili ed affettuosi. Ma, quando ella avrà veduto più a dentro nell'arte e nella natura umana, anche sentirà come la significazione popolare dell'affetto ami con maggior semplicità più raccoglimento e intensità più eloquente; e allora si accosterà più da presso alla buona poesia, della quale alcun raggio vivo balena in questi primi versi" (Opere, V, Bologna 1891, p. 213). La G. non riuscì a mettere in pratica i suggerimenti del Carducci. I suoi componimenti restarono semplici e spontanei, e, per quanto curata, l'armoniosa melodia dei versi non raggiunse mai le vette dell'autentica poesia. Quanto ai contenuti, prevalse più tardi l'intento moralistico e pedagogico che ben si conciliava con il contemporaneo esercizio dell'attività didattica. La G., che fu anche apprezzata scrittrice di prose (in cui riversò un'arguzia tutta fiorentina), pubblicò le sue poesie in alcune antologie destinate ai fanciulli e collaborò a numerosi periodici, fra i quali il Giornale dei bambini, diretto da F. Martini, e la Rassegna nazionale. Negli ultimi anni di vita alcuni suoi rispetti, stornelli toscani e proverbi rimati furono ospitati nella rivista Cordelia, diretta da I. Baccini. Altri suoi componimenti, proprio per il loro ritmo facile e armonioso, furono musicati: è il caso di brevi poesie quali La margherita, La cedrina, La ginestra, L'edera, che compaiono nel volume di Rime, edito nel 1878 da Sansoni (Firenze), nel quale ella raccolse parte della sua precedente produzione poetica. Presso la casa editrice Bemporad (Firenze), nel 1896, videro invece la luce le sue Fra zia e nipote. Novelline in versi. Composte in verso martelliano e illustrate da P. Massani, incontrarono il gusto popolare ed ebbero un discreto successo di pubblico. Di argomento mistico sono infine alcuni sonetti scritti fra il 1904 e il 1906 dalla G., che ebbe una profonda religiosità e che nell'intero arco della sua vita fece parte di numerose istituzioni di carità e di beneficenza.

-

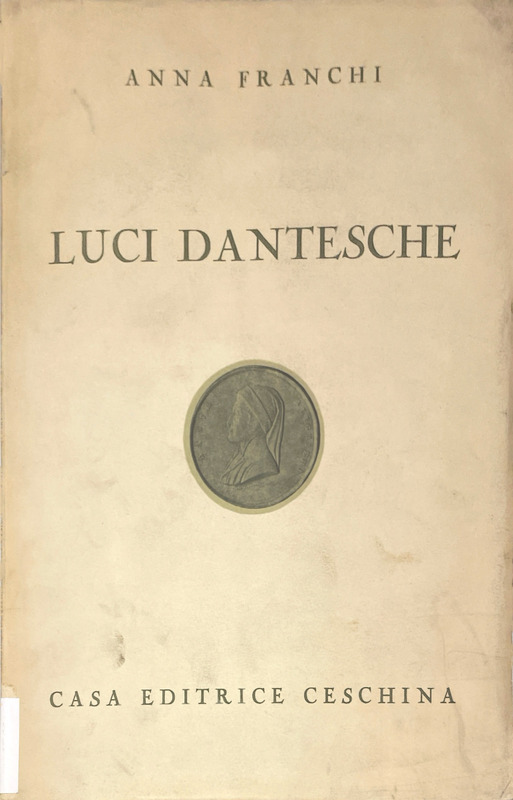

PersonFranchi, Anna (1867-1954)Early life Franchi was born into the well-to-do Livorno family of Cesare Franchi, a merchant, and his wife Iginia Rugani. Franchi learned from her father, a follower of Giuseppe Mazzini, to love the Risorgimento heroes, those who were part of the popular movement to consolidate the independent states on the Italian peninsula into the single entity to form a new Kingdom of Italy. Her education included the study of the classics and music. A passionate pianist, she began taking lessons from a young and established composer from her hometown, violist Ettore Martini, starting in 1881. Anna married Martini on 3 February 1883 when she was only about 16 years old. Eventually, the pair performed concerts together in Arezzo, Italy and then in Florence. Much later, Franchi wrote in her book, My Life, about the feeling of accompanying Martini on the piano, saying that it was the illusion of "Two personalities, two intellects that merged into one expression." The couple had four children: Cesare, Gino, Folco (who lived only a year) and Ivo, born in 1889. When the marriage failed, Franchi filed for a separation and divorce. Soon, Martini moved to Philadelphia taking with him his two oldest sons, Cesare and Gino, leaving Franchi in Italy with the youngest boy and in debt; the family's fortunes had collapsed with the death of her father. According to the law of that time, she was unable to sell her goods without her husband's authorization, so she became a writer to improve her fortunes and properly support her mother and child. As Franchi wrote in My Life, "Finding work was not an easy thing, and the need urgent […] And yet it was necessary, and yet I wanted with my hands, with my will, with the money earned by me, to make my family live." By 1895, her first comedy for theatre, "For Love," had been staged in Livorno. Writings In 1900, she earned credentials from the Lombard Association of Journalists, only the second woman to do so after Anna Kuliscioff. As a journalist, Franchi wrote for newspapers and magazines in the major cities in Italy, espousing the political, social and cultural life, especially with regard to politics, art and women's issues. She wrote many short stories and novels for children, including the work that is considered her best, The Journey of a Lead Soldier, published by Salani in 1901 with illustrations by Carlo Chiostri, which met with considerable success. In 1902, she published a series of works that pertained to divorce and the difficulties that women face, a subject she knew from personal experience. The novel Avanti il divorzio (The Divorce Goes On) was met with both great success and scandal. She followed that with an essay on the same subject later that year, Il Divorce e la Donna (The Divorce and the Woman). In 1903 she penned the text of a conference titled Divorce, which was held at the Popular University of Parma. In a parallel effort to make money, Franchi began working as a French translator with challenging texts, including: The Diary of a Chambermaid by Octave Mirbeau, A Life by Guy de Maupassant, and The Prejudice of Isabella by M. Maryan. From Latin, she translated the Fables of Phaedrus. In those same years she wrote monographs of artists and art critics such as Tuscan art and artists from 1850 to Today (1902), and the Tuscan Macchiaioli by Giovanni Fattori (1910), as well as others significant in the Macchiaioli art movement including Silvestro Lega and Telemaco Signorini.She also penned plays (in addition to For Love). Alba italiana and Burchiello, both from 1911, were performed in Milan. In 1909, Franchi's son Gino Martini returned from the U.S. to live with her in Milan, where she had moved permanently in 1906, and together they became passionate followers of Filippo Corridoni's irredentist ideas to reclaim lost Italian territories from the Austrians. World War I years In 1916, Franchi's book Città Sorelle was published supporting Corridoni's ideas. In that same year, both Gino and Ivo Martini volunteered to support the military efforts in Italy during World War I, but in 1917, she received news that her son Gino Martini, lieutenant of the machine-gunners, on Monte San Gabriele, had been killed while fighting there. For his sacrifice, he was posthumously awarded a silver medal. In response to the loss of her son, she founded the League of Assistance among the Mothers of the Fallen to collectively petition the government for an annuity for mothers of a married soldier who did not enjoy the right to claim a pension. She also published Il Figlio alla Guerra, a collection of conferences held at the Royal Academy of Milan. With the advent of fascism, she devoted herself only to literature, interrupting all social and political activity. In the 1920s, Franchi published the novels Alla Catena (1922) and La Torta di Mele (1927), the historical essay Caterina de 'Medici (1932), as well as theatrical texts and stories for children. A weekly magazine published for children from 1908 to 1995 in the Italian style, with the caption appearing below each panel. In the 1930s, to support herself, she wrote for many women's magazines, sometimes using the pseudonyms of Donna Rosetta and Lyra, giving advice on beauty, clothes, etc. Under the pseudonym Nonna Anna (Grandmother Anna), she wrote for the comic book Corriere dei Piccoli (Courier of the Little Ones) for young readers. World War II years After September 8, 1943, she joined the Italian Resistance and in 1946 her writing appeared in Cose d'ieri reminding Italian readers of the need to continue their efforts to battle inequality and the lack of equal rights. In this way, she seemed to connect her early Risorgimento ideals with women's emancipation and Resistance. Death Anna Franchi died in Milan, 4 December 1954, having authored at least 44 volumes of novels, short stories and essays. Among the many magazines that she wrote for, were: La Nazione, La Lombardia, Il Secolo XX, La Lettura, Nuovo Giornale di Firenze, Lavoro di Genova, Italy of the People of Milan, Corriere dei Piccoli, Gazzetta del popolo di Roma, Corriere toscano and others. She was buried in her hometown of Livorno. The Anna Franchi collection is kept at the Documentation and Visual Research Center in the Labronica Library in Livorno. In addition, 12 handwritten essays are kept in the Archives of the Elvira Badaracco Foundation and dedicated to the author for the study of the Macchiaioli painters.[2]

-

PersonFlorenzi Waddington, Marianna [née Bacinetti] (1802-1870)Nata a Ravenna il 9 nov. 1802 dal conte Pietro e dalla contessa Laura Rossi, sposò nel 1819 il marchese Ettore Florenzi, dal quale ebbe un figlio, Ludovico. Nel 1821 conobbe il futuro re di Baviera, il principe Luigi, il quale, entusiasta di lei, la condusse a Monaco, dove la B. restò in grande amicizia prima con Luigi, poi con suo figlio Massimiliano. L'amicizia con Luigi I di Baviera fu decisiva per la sua formazione culturale. A Monaco, infatti, la B. intraprese lo studio del tedesco, che approfondì poi sempre di più; e ivi conobbe lo Schelling, il filosofo che maggiormente influì sul suo pensiero. Il nome della B. fu conosciuto nel mondo della cultura con la traduzione del Bruno dello Schelling, la cui pubblicazione subì parecchi intralci. La B. aveva chiesto di farne la prefazione al Mamiani, allora a Parigi, ma la censura austriaca non la gradì e soltanto dopo parecchie vicende la traduzione poté apparire, nel 1844, a Milano presso Oggioni. Allo Schelling la traduzione piacque molto, e il carteggio tra la B. e il filosofo si fece sempre più interessante. Per questo, esaurita la prima edizione dell'opera, Le Monnier prese l'iniziativa di farne una seconda ampliata, in cui apparisse anche qualcosa dell'importante carteggio con lo Schelling. Dopo molte esitazioni, la B. si decise, e la seconda edizione apparve nel 1859. In essa comparvero tre lettere dello Schelling, il quale inoltre affidò appositamente alla B., perché venisse aggiunto in traduzione all'appendice del volume un suo manoscritto contenente un breve riassunto del secondo stadio della sua filosofia idealistica. Intanto il carteggio filosofico tra la B. e lo Schelling aveva ormai raggiunto molta notorietà in Europa, come è dimostrato dal fatto che la lettera dello Schelling alla B. del 16 nov. 1845 intorno alla traduzione del Bruno fu pubblicata in francese da Louise Colet nel suo libro L'Italie des Italiens, II, Paris 1864, p. 215. La B. intanto, tornata dopo alcuni anni in Italia, si era stabilita a Perugia, dove prese parte attiva alla vita politica, schierandosi a favore dei gruppi liberali. Dopo aver partecipato ai moti del 1831, accolse in casa sua alcuni patrioti che in essi si erano compromessi. La dimora in cui la B. risiedeva a Perugia, cioè la villa detta Colombella, divenne così a poco a poco uno dei ritrovi abituali dei patrioti perugini, oltreché di scrittori e studiosi. La B. sembra sia stata anche l'autrice di alcuni opuscoli volanti diffusi fra il 1850 e il 1860: L'Austria in relazione all'Italia, Sulle cose attuali d'Italia e Stato attuale della Francia. Nel 1833 la B. era rimasta vedova, e nel 1836 aveva sposato il cavaliere inglese Evelino Waddington, che fu figura di rilievo del Risorgimento in Umbria e più tardi sindaco di Perugia. L'attività politica e filosofica della B. fu malvista dal governo papale, che ostacolò la pubblicazione dei suoi scritti. Le Lettere filosofiche non poterono essere pubblicate in Italia, e furono edite a Parigi, senza data, ma probabilmente nel 1848. Neppure così ella poté sfuggire all'Inquisizione romana, che proscrisse subito il volume delle Lettere. Secondo quanto dice il Fiorentino, la B. dovette sopportare a lungo, sino agli ultimi giorni di vita, le continue pressioni delle autorità ecclesiastiche, affinché ritrattasse le sue idee e le sue opere. Col procedere degli anni, la B., pur continuando ad essere entusiasta ammiratrice e divulgatrice dello Schelling, finì sempre più col propendere verso la filosofia hegeliana. Questi nuovi interessi speculativi la portarono ad avvicinarsi al Cousin, col quale strinse un'amicizia filosofica molto sentita. Ben presto ella ebbe anche col Cousin un intenso epistolario, e sei lettere, scritte fra il 1862 e il 1864, vennero rese pubbliche sulla Rivista europea, nel 1870: esse sono interessanti per la conoscenza dei rapporti tra la filosofia italiana e quella francese. Anche col Mamiani la B. continuò a rimanere in continui rapporti epistolari. Queste lettere furono rese pubbliche, in parte, in una rivista umbra apparsa nel 1870 a cura di Carlo Fallarigo, L'Umbria e le Marche. Dal Mamiani però la B. rimase sempre fortemente lontana a causa della diversità dei loro indirizzi filosofici. Morì a Firenze il 15 apr. 1870. Dopo la morte, la figura della B. dovette la sua rivalutazione, nell'ambito della filosofia, a Giovanni Gentile, che ne rilevò il contributo dato al dibattito intorno alla filosofia idealistica, se non la originalità speculativa.

-

PersonFerrai, MariaDaughter of Eugenio Ferrai. Nato ad Arezzo e morto a Padova; insegnante di lettere dal 1853 al Liceo classico di Firenze, poi docente alla Università di Siena, infine dal 1867 a quella di Padova dove tenne la cattedra di Letteratura greca e Archeologia. Autore, con Giuseppe Müller (1825-1895), della traduzione della storia della letteratura greca di Karl Ottfried Müller (1797-1840) (Istoria della Letteratura greca, 2 voll., Firenze, 1858-59), di traduzioni e commenti a opere di classici greci (Plutarco, Senofonte, l'intera opera di Platone di cui furono pubblicati soltanto 4 volumi); padre di Luigi Alberto e di Eugenia e Maria, le quali donarono i loro libri e manoscritti alla Biblioteca Universitaria di Padova e alla Facoltà di Magistero di Padova

-

PersonErrera, Rosa (1864-1946)Nacque a Venezia il 13 luglio 1864 da Cesare, ebreo di origine spagnola, e da Luigia Fano, di Mantova. Il padre, benestante agente di cambio, a causa di un grave dissesto finanziario dovette trasferirsi da Venezia a Trieste; alla sua morte la E. tornò con la famiglia nella città natale presso uno zio paterno che, pur avendo cinque figli, si prese cura dei quattro nipoti (oltre la E., Carlo, Emilia e Anna). Terminati brillantemente a Venezia gli studi superiori, la E. si stabilì a Firenze, dove frequentò l'Istituto superiore di magistero sotto la guida di Enrico Nencioni, che vi insegnava letteratura italiana dal 1884. È probabile che proprio dal Nencioni, esperto e raffinato traduttore oltre che poeta e letterato, derivasse quell'interesse per le lingue e le letterature straniere che la impegnerà, seppure parecchi anni dopo, in traduzioni da H. Heine e da alcuni scrittori per ragazzi. Dal 1884 al 1889, prima di terminare a Roma gli studi, insegnò a Firenze lettere italiane nelle scuole medie inferiori. Successivamente, vincitrice di un concorso per le superiori, si trasferì a Milano, dove dal 1892 fu assegnata alla scuola normale "Gaetana Agnesi". Sempre nel 1892, e saltuariamente nel 1893, collaborò a Il Piccolo italiano, il settimanale milanese diretto da Aurelio Stoppoloni che si proponeva di "educare i fanciulli dilettandoli", e insieme sollecitandoli a vivi sentimenti di italianità. Un programma di lavoro che trovò concorde la E., nel frattempo avviatasi all'attività di scrittrice per l'infanzia e la giovinezza, con una particolare attenzione agli ideali di patria, famiglia e umanità, conformemente allo spirito del tempo. Nel 1891 aveva pubblicato i suoi due primi libri, ai quali si aggiunse una produzione copiosa di altri, sempre riservati al settore specializzato della letteratura giovanile, cui la E. si dedicò per tutta la vita, conciliando e spesso integrando tra loro le occupazioni di scrittrice e di insegnante. Ne risultarono operette didattiche e pedagogiche, antologie curate per le scuole medie e le superiori, e libri di lettura per le elementari, tra cui La famiglia Villanti (Milano 1896), che ebbe ben dodici edizioni in venticinque anni. Le opere di narrativa invece si collocano all'interno di un filone della letteratura per l'infanzia, avviatosi nella seconda metà dell'Ottocento, che sostituiva agli incantesimi della fiaba il realismo degli affetti familiari e delle cure domestiche. L'intento educativo vi affiora scopertamente e programmaticamente, in certi casi lasciando che il racconto sia solo il pretesto per rivestire una sequela di consigli utili o un incoraggiamento a dare e a seguire il buon esempio. I figli della borghesia, cui questi racconti erano inevitabilmente rivolti sia per l'ambientazione sia per la stessa estrazione dell'autrice, potevano così apprendere l'intera gamma dei buoni sentimenti: altruismo, spirito di sacrificio, moderazione, onestà, coraggio, rispetto per gli anziani e per gli umili, e non ultima la sincerità, principio su cui la E. tornò insistentemente fino a chiarificarne la necessaria funzione pedagogica in una operetta dal titolo Per la sincerità dei nostri scolari, pubblicata a Firenze nel 1922 nella collana "Scuola e vita" diretta da Giuseppe Lombardo Radice. Accanto alla individuazione della sincerità come mezzo per lo sviluppo espressivo del bambino, nell'opuscolo sono rintracciabili i motivi principali della riflessione della E. riguardo alla scuola e ai problemi dell'educazione, in parte già espressi in un articolo pubblicato nel 1904 (Piccole operaie del pensiero, in Il Marzocco, 6marzo 1904): la necessità di adeguare i programmi alle esigenze delle particolari scolaresche, di sfrondare quanto di troppo "libresco" e mnemonico era affidato all'istruzione, di attenuare l'importanza attribuita ai voti. Verso il 1912 una grave malattia nervosa la costrinse a ridurre l'intensità del lavoro, fino all'abbandono del servizio nel '17. Il pensionamento e il cambio di residenza, dal centro di Milano ad una villetta in periferia circondata dal verde, giovarono alla sua salute; poté così riprendere l'attività letteraria, interrotta per circa dieci anni, dedicandosi ad alcune opere di ampio respiro, tra cui una monografia su Dante, pubblicata nel '21 in occasione del sesto centenario della morte. Nel 1919 partecipò al concorso bandito dalla casa editrice Treves di Milano, per un "libro di italianità", vincendo il primo premio di L. 10.000 con il volume Noi, pubblicato dalla stessa casa editrice nel 1920. Secondo una trama "un po' artificiosa", le personalità storiche e artistiche (da s. Francesco a Dante, da Colombo a Leonardo fino a Mazzini), passate in rassegna a definire l'identità nazionale, sono ricondotte nel disegno di un'educazione civile fortemente improntata a sentimenti patriottici. Grondante di patriottismo è pure un'altra opera di questi anni, Manin (Milano 1923), appassionata biografia-encomio del presidente della Repubblica veneziana nel 1848, nonché capo della disperata resistenza della città contro gli Austriaci nel maggio '49. Il risalto dato alla condotta esemplare del Manin riconferma il punto di vista morale della E.: il suo atteggiamento verso la realtà del paese oscilla tra l'amor di patria investito di fervore quasi religioso e la riflessione su questioni di carattere sociale limitata a propositi filantropico-unianitaristici (si veda A una signorina o anche a più d'una, Milano 1898). Con l'avvento del fascismo gli ideali di libertà della E. ebbero modo di esprimersi concretamente; il rifiuto di rendere omaggio, nei suoi libri, al nuovo regime, le costò l'invio al macero di migliaia di copie, mai più ristampate. Per rimediare al grave danno economico si limitò a fare traduzioni e a dirigere una collana di classici italiani e stranieri insieme con Maria Mariani. A partire dal 1938 fu vittima delle leggi razziali; venne vietata la vendita, ed anche la consultazione in biblioteca, dei suoi libri. Achille Norsa ricorda che la sua casa frequentata, tra gli altri, da Angiolo Orvieto, Silvio Spaventa Filippi, Clemente Rebora, Giuseppe Antonio Borgese, fu chiamata da quest'ultimo "tempio della libertà", per la "ferma opposizione al fascismo" e la "fede nella libertà" mantenuta nonostante tutto dalla ormai anziana scrittrice. Nella fase più acuta delle persecuzioni razziali, alla fine del '43, la E. riuscì a salvarsi dalle deportazioni grazie all'aiuto dell'amica e collaboratrice Teresa Trento, che la tenne nascosta nella sua abitazione per oltre un anno e mezzo. Morì a Milano il 13 febbr. 1946.

-

Person

-

Person

-

Person

-

PersonCapecelatro Carafa, Enrichetta (1863-1941)Duchessa d'Andria

-

PersonBrabensi, BertaA Florentine writer, better known under the pseudonym Rita Blé. She dedicated herself preferably to children’s literature and she has contributed good essays with the following publications: Spruzzi di inchiostro (ink sprays), storielle e racconti (stories and tales), 1891; Epistolario familiare ad uso delle giovanette ( Familiar correspondence for the use of young women), 1891; Leggende (legends), 1898; The fairy tale: Il pesciolino rosso e Pochetino (The gold fish and Pochetino), 1899. She also wrote two comedies: Menicuccia e Giovannina, and a dramatic action: Dante morente

-

PersonBorsarelli, OnorinaIn 1948, she donated more than 1,200 books to the civic library of her hometown.

-

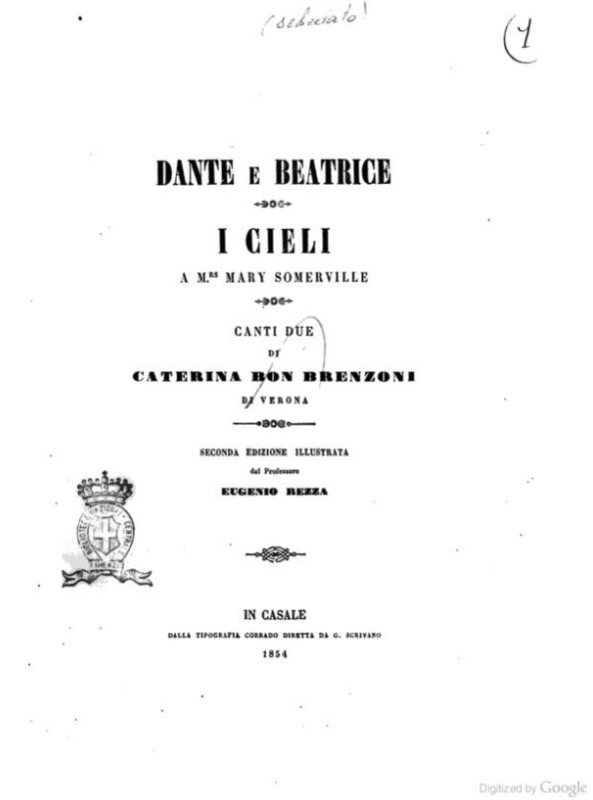

PersonBon Brenzoni, Caterina (1813-1856)'Il suo istinto poetico cominciò a tentar le sue vie in rime, di cui essa non conosceva alla prima l’artificio e neppure il nome de’ vari metri. A poco a poco si rassicurò, e si aperse con alcuni suoi conoscenti. Fu animata allo studio della Divina Commedia, ed ella vi si pose con tanto ardore, e vi si compiacque tanto, che in breve la seppe tutta quanta. Allo studio di Dante accoppiò la lettura di Omero nella versione del Monti, di Virgilio, che si doleva non poter gustare pienamente nell’originale, e dell’Ossian del Cesarotti.' [...] La conoscenza ch’ella fece nel 1849 di Mary Somerville, un Arago femmina, la sollevò ai Cieli. Lesse e meditò il libro della Connessione delle sciente fisiche, scritto con senno virile da quella gran donna, e ne trasse ispirazione e fila al più bello de’ suoi carmi, I Cieli. Lo scrisse nel 1851, e fu pubblicato nel 1853. Aveva ideato dall’altra opera di Geografia fisica della Somerville trarre un altro carme, La Terra, ma non potè incarnare il suo disegno. Bene nel mezzo tempo compose il canto di Dante e Beatrice, del quale disse un nostro amico nella Rivista Contemporanea (1836): «Crediamo che non spiacerebbe allo sdegnoso Allighieri quel racconto de’ suoi amori, fatto ad ora ad ora con le stesse parole della Vita Nuova, ridotte, come e’ direbbe, a testura musaica, se già è possibile essere più poetico o non esser meno che quella prosa stupenda, uscita dalla segreta camera del suo cuore e tutta umida di quelle lagrime che egli a certi pietosi istanti del suo amore versava. Anzi, gli parrebbe che tra coloro, i quali, senza che egli se ne accorgesse, lo stavano mirando mentre pingeva quell’angiolo, un austero sembiante di donna si piegasse per lui a pietà, e cercasse anch’ella dal canto suo a descriverlo in rima.»

-

Person

-

Book

-

Person

-

PersonMarimò, Carolina (1867-1931)Carolina Marimò Zerilli was born in Parma on November 19, 1867, where she completed her teacher training and began teaching. She distinguished herself as a contributor to various local educational journals and as an author of pedagogical and scholastic essays (Il nervosismo nelle scuole normali femminili [The Nervousness in Girls' Normal Schools], 1891; La psicologia nelle scuole normali [Psychology in Normal Schools], 1892; Due lezioni di pedagogia [Two Lessons in Pedagogy], 1893, among others). In the early '90s, after qualifying to teach Pedagogy, M.Z. was appointed director of the scuola normale in Genoa. There, she published Un programma di pedagogia [A Pedagogy Program] (1896) and Pedagogia? [Pedagogy?] (1897), a collection of reflections on the role that pedagogical science should play in the education of teachers and, especially, mothers. She later moved to Piacenza and in 1912, she began teaching and directing the scuola normale in Trapani, where she remained at least until 1929. M.Z. passed away there in 1931.